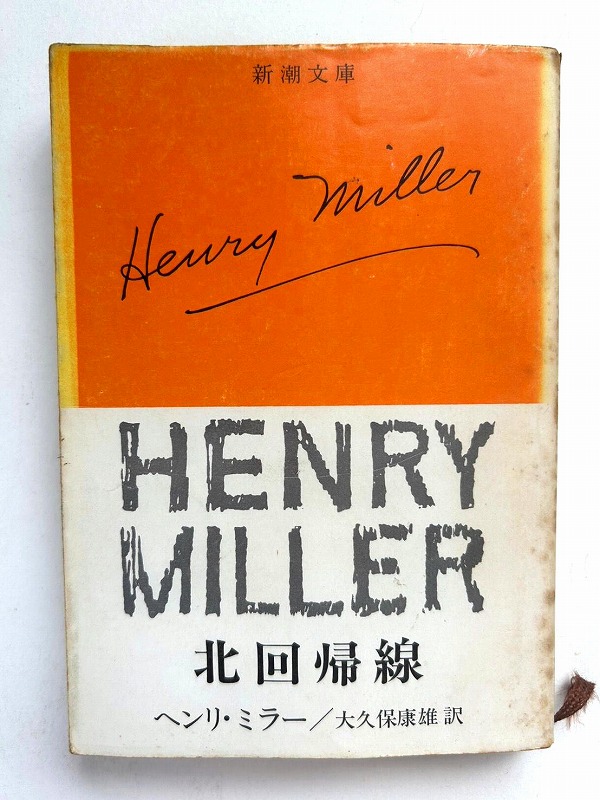

「北回帰線」が最初読者に与えるのは、恐らく一種不可解な、混沌として捉えがたい総体という印象であろう。日常茶判事な現実の描写が突如として夢や幻想に急転回し、性の交わりの記述が一挙に哲学的な瞑想に飛躍する。激越と沈潜、絶望と平和、感傷と冷酷、感性と知性が、めまぐるしく交代する。 「北回帰線」が最初読者に与えるのは、恐らく一種不可解な、混沌として捉えがたい総体という印象であろう。日常茶判事な現実の描写が突如として夢や幻想に急転回し、性の交わりの記述が一挙に哲学的な瞑想に飛躍する。激越と沈潜、絶望と平和、感傷と冷酷、感性と知性が、めまぐるしく交代する。

「私は、およそ考えうる限りのいっさいの表現手段を探求する」

『黒い春』と彼みずから言っているように、英語の基礎的な文法以外は、あらゆる約束、あらゆる習慣的な修辞法を無視した傍若無人な奔放さをもって、日常的な口語、文語、卑語、学術用語、さらに彼自身の新造語までをも駆使する。

これが小説か?と言った批評家がいるが、「北回帰線」は小説なのか?エッセイなのか、自叙伝なのか、ファンタジーの物語なのか、区別しかねるおもむきがある。しかし、「北回帰線」は小説と呼ばれるべきであり、内的な秩序をうち立てようとする態度、自分自身に帰ろうとする志向が、あらかじめ働いて、それが書かれたものの背景となっている。

「汝、自身に帰れ」というのがミラーの全存在をつらぬく、根源的な手段の一つに他ならないのである。

|